Parco

Archeologico

FALERI

LA VERA STORIA FALERII

Si narra che alla fondazione di dei monasteri cistercensi, come quello di Faleri, si fosse interessato personalmente San Bernardo, che dette grande impulso all’ordine dei Cistercensi fondato nel 1103 a Citeaux, da San Roberto di Molesnes: molteplici, infatti, sono le somiglianze architettoniche con l’abbazia di Clarveaux, istituita appunto da San Bernardo.

I primi frati cistercensi vi s’insediarono allorché nell’anno 1143, ai tempi dell’imperatore Federico Barbarossa, ebbe inizio dalla chiesa e soltanto in seguito presero corpo gli edifici monastici (gli ambienti della foresteria, il refettorio, la sala capitolare, vari laboratori artigianali, un mulino, pozzi, forni e un ospedale) e nove grandi cascine.

L’abbazia s’inserisce, infatti, nello straordinario sviluppo dell’ordine cistercense durante il secolo XII. I Cistercensi svolsero un ruolo determinante nella geografia economica del tempo: dalle Fiandre alla Toscana, dall’Ebro all’Elba. La loro presenza costituì un indubbio sviluppo agricolo, economico e mercantile, grazie anche allo straordinario incremento demografico che caratterizzò i tre secoli successivi all’anno Mille, drasticamente interrotto dalla grande peste a metà del XIV secolo. L’ordine Cistercense verso il 1150 vantava più di 350 abbazie, raddoppiate alla fine del secolo successivo.

La stessa storia dell’abbazia di Faleri seguì la parabola templare: cominciò infatti a decadere ineluttabilmente dopo la soppressione di quell’Ordine cavalleresco. Un luogo dove si coglie l’odore della terra per intuire il profumo del cielo.

L’abbazia presenta un impianto edilizio complesso, fortemente rimaneggiato nel corso dei secoli: ancora oggi racchiude i cascinali per la produzione agricola e si scorge la grande porta d’ingresso alla cinta fortificata.

L’interno, del XII secolo, è di stile romanico-gotico: si presenta a pianta basilicale ed è suddivisa in tre navate che terminano con cinque absidi semicircolari. Le colonne sono cruciformi, le volte a crociera cordonate, tranne le ultime campate prima delle absidi e bracci del transetto che sono a botte. La policromia dei bianchi, dei rossi e dei neri,ormai persa nei secoli, e volutamente depredata, accentua le articolazioni delle nervature, mentre le pareti non presentano decorazioni di rilievo, nel più puro stile cistercense, secondo i dettami di San Bernardo di Chiaravalle che voleva le chiese spoglie, prive di fronzoli, caratterizzate da una semplicità voluta e cercata, tendenti all’ascetismo.

Fulcro della vita monastica era il chiostro, ricostruito sui lati occidentale e settentrionale in seguito alle devastazioni subite, mentre permangono originarie le colonne della sala capitolare al piano terra, furono difatti riutilizzate e rispettate le colonne romane tardo corinzie trovate sul posto dai monaci.

Sempre al piano terra si trovava esterno al monastero il cimitero che ospitava i corpi della gente del posto ma anche i corpi dei vari monaci e passanti, poi rimossi da una campagna scavi archeologica organizzata dalla sovraintendenza dell’etruria meridionale .

A testimoniare gli stretti rapporti tra Templari e Cistercensi basti ricordare che entrambi venivano sepolti nella nuda terra, senza cassa da morto, con lo sguardo rivolto in basso e, possibilmente, a braccia aperte.

La Loggia “del grano” o “del mercato” è situata sulla piazzetta antistante l’attuale ingresso agli edifici religiosi: la sua datazione più probabile è del 1270 e attesta l’importante attività mercantile svolta dall’abbazia. Si tratta di una costruzione massiccia ma elegante, poggiante su nove solidi pilastri dalle volte a crociera e cordonature rettangolari. Nei pressi si trovava un grosso forno comune, da tempo demolito.

La Foresteria, nota come Ospizio dei Pellegrini o Ospitaletto, fu costruita presumibilmente a metà del XIII secolo: vi venivano alloggiati soltanto gli uomini, che lasciavano muli, asini e cavalli nella dirimpettaia scuderia, ora trasformata in cascina, per il loro ristoro, e tra questi senza dubbio i Cavalieri Templari .

Si compone di due parti distinte: il dormitorio al piano superiore e il refettorio al piano terreno.

In quel tempo si dice che fosse stato nascosto in questo monastero un tesoro proveniente da Gerusalemme, del tempo delle crociate con reliquie di chissa’ quale grande importanza, mai piu’ ritrovate e di cui siamo ancora alla ricerca, forse appartenenti anche al primo sacco di Gerusalemme.

La storia dell’abbazia di Faleri , molto simile a quella di Staffarla ,segue la parabola templare: cominciò infatti a decadere ineluttabilmente dopo la soppressione dell’Ordine del Tempio.

È un luogo dove si coglie l’odore della terra per intuire il profumo del cielo: così ha scritto Karl Barth.

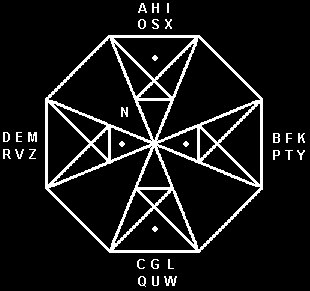

Nella ricostruzione della pianta abbaziale e nella visione assonometrica del complesso, come si evince in documenti del XIII secolo, si può notare il richiamo al quadrato come a voler ospitare la croce a otto punte che sarebbe di chiara derivazione templare.

Per la verità non è strano trovare presenze templari in abbazie cistercensi: San Bernardo di Chiaravalle, promotore del “Tempio” con il concilio di Troyes, apparteneva all’Ordine di Citeaux e in Portogallo i Cavalieri del Tempio prestavano giuramento davanti ai monaci cistercensi.”

Comunque alla fine del secolo, con l’arrivo delle truppe napoleoniche, l’abbazia subì nuovi e gravissimi danni, come tutti i monasteri in Italia settentrionale e in Francia.

Il movimento monastico cistercense fu generato dalla necessità di una riforma nell’ambito dell’ordine dei Benedettini, per un ritorno alla regola originaria dell’ora et labora, caratterizzata da estrema semplicità e grande rigore. I monaci indossavano tonache di lana grezza, incolore che, lavata, diventava bianca. La cambiavano raramente e la indossavano anche di notte. Vivevano in semplicità, umiltà e povertà. La carne era bandita dalla loro tavola; tollerata soltanto se ammalati; e per tutto il periodo invernale, da metà settembre alla fine della Quaresima, i monaci si accontentavano di un unico pasto giornaliero.

I criteri scelti per la costruzione dell’abbazia di Faleri sono tipici di tutti i monasteri cistercensi: una zona inselvatichita, palustre, lontana dai centri abitati; caratteristica che li trasformava in bonificatori e colonizzatori, con grande sviluppo sia dei campi di grano che dei vigneti, che accudivano con cura. Pare che tra il Tevere e i vari affluenti esistesse un vasto lago acquitrinoso che fu prosciugato e trasformato in fertili campi grazie al lavoro dei “conversi”.

La loro regola imponeva la sveglia all’una di notte, per la recita del “mattutino”.

E noi abbiamo registrato la loro recita, all’una di notte, proprio con una sofisticata strumentazione avanzata , come fossimo tornati in dietro a quei tempi, come se tutto fosse ancora in vita.

Nell’architettura delle chiese abbaziali cistercensi è presente una componente esoterica che tende all’asimmetria, palesemente contrapposta alla simmetria classica. E Faleri non sfugge a questa regola!

La tensione verso la perfezione architettonica è vista come un atto di orgoglio verso Dio: in quella valle di lacrime che è la Gerusalemme terrestre, dominata dalla materia, dal caos, dalle ombre del peccato anche nel manufatto più importante, la casa di Dio, deve essere presente la disarmonia, l’asimmetria.

Nella strada lungo il Tevere fino in alta Italia, vi sono stupende chiese abbaziali cistercensi dove si alternano finestre romboidali, rotonde, triangolari. Seppure la morte accomunasse Cistercensi e Templari, salvo rare eccezioni in odore di santità, venivano sepolti nella nuda terra, senza cassa da morto,abbiamo detto con lo sguardo rivolto in basso e, possibilmente, a braccia aperte; la pietra grezza perfettamente squadrata, tipica dei Templari di un certo livello, non apparteneva pero’ alla cultura dei Cistercensi!

Una differenziazione sicuramente voluta, risalente senza dubbio a san Bernardo..una semplicita’ in nome di Dio, dell’unico Dio

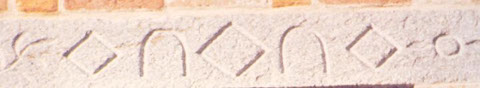

riporta simboli noti come “la scritta templare”, databile tra gli anni 1230 e 1240: è costituita da un rombo, antico segno “bancario”, collocato tra due misteriosi ferri di cavallo; poi altri due rombi, fiancheggiati a sinistra da un ramoscello e a destra da un cerchio simile a un fiore con due petali (dualismo templare simmetrico).

Centro direzionale: Cioban’s Tours & Services – Via Le Prata, 45 – 01034 Fabrica di Roma (VT) – Italy

P.I. 1561420561 – TEL. 0761 569268 – 393 9382283 – info@parcoarcheologicofaleri.com